L' œuvre sculpté

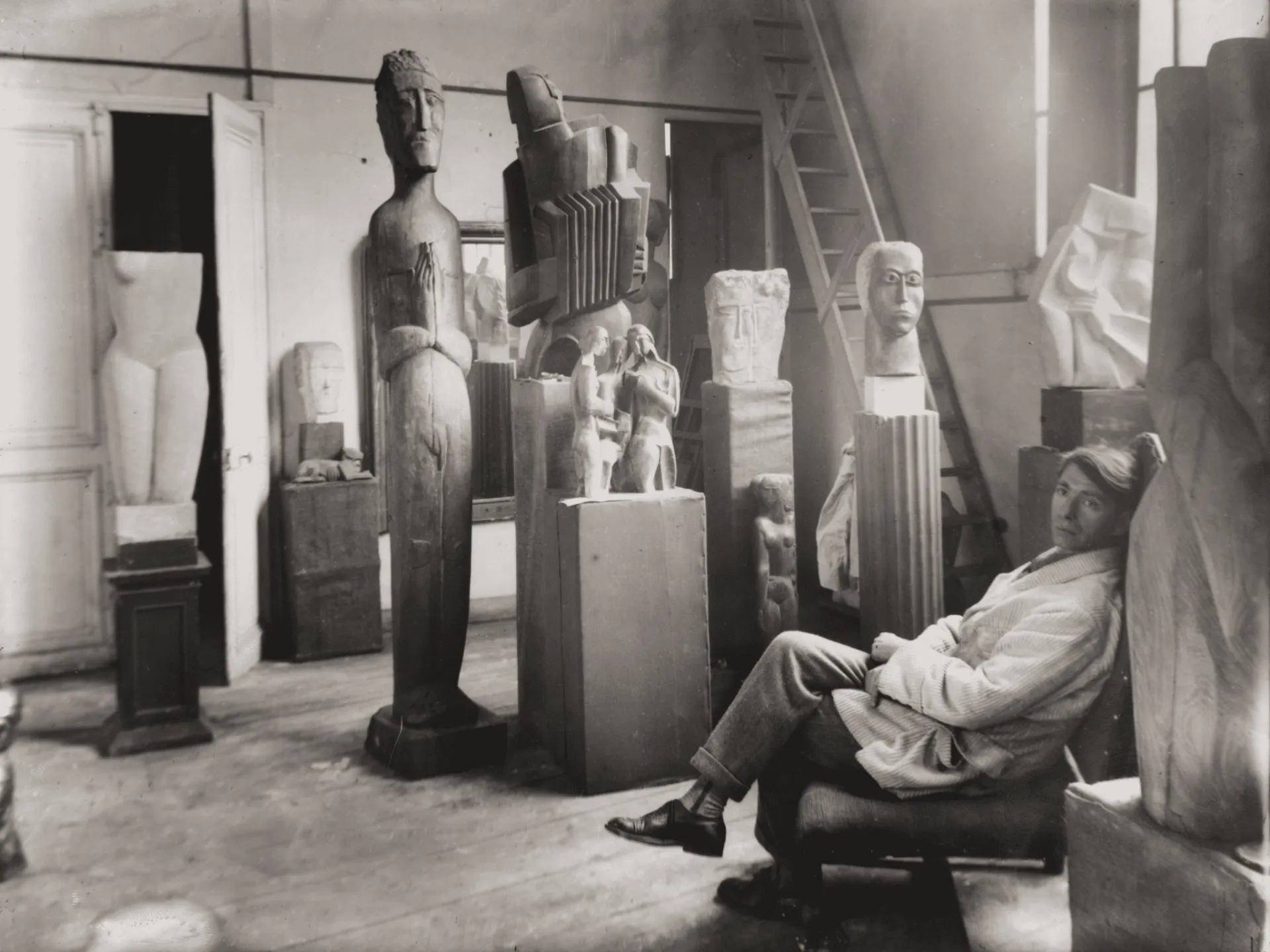

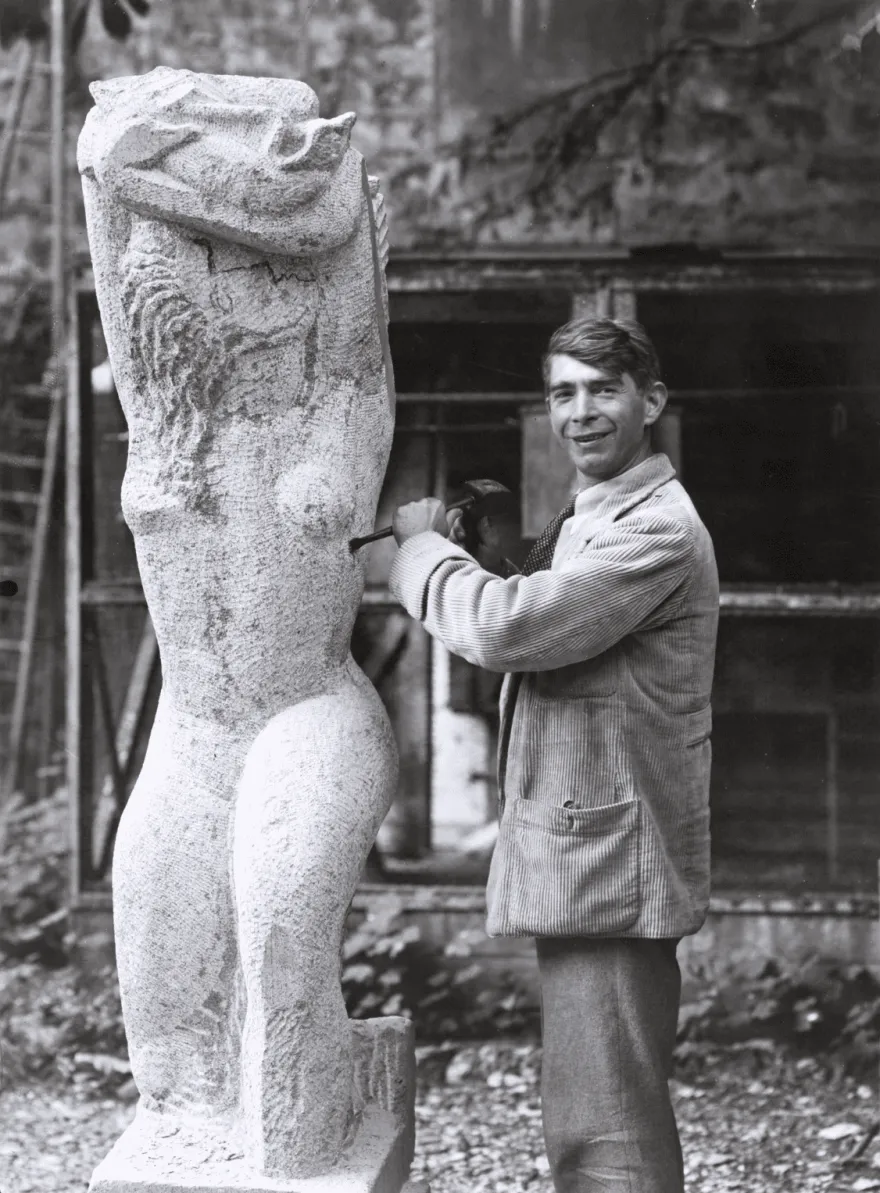

Sculpteur reconnu dès les années 20 pour sa pratique de la taille directe, du bois (Samson et Dalila, Le Prophète) et de la pierre (Dame à la mandoline, Maternité), Zadkine s’inscrit alors dans le courant du primitivisme et des recherches de l’avant-garde du début du XXème siècle. « Je pense que les sculpteurs de ma génération tels que Gaudier-Brzeska, Villon, Archipenko, Brancusi, Lipschitz et moi-même, déclarait Zadkine, pouvons être considérés comme les continuateurs de l’antique tradition de ces tailleurs de pierre et de bois, qui, partis de la forêt, chantaient librement leurs rêves d’oiseaux fantastiques et de grands fûts d’arbres. »

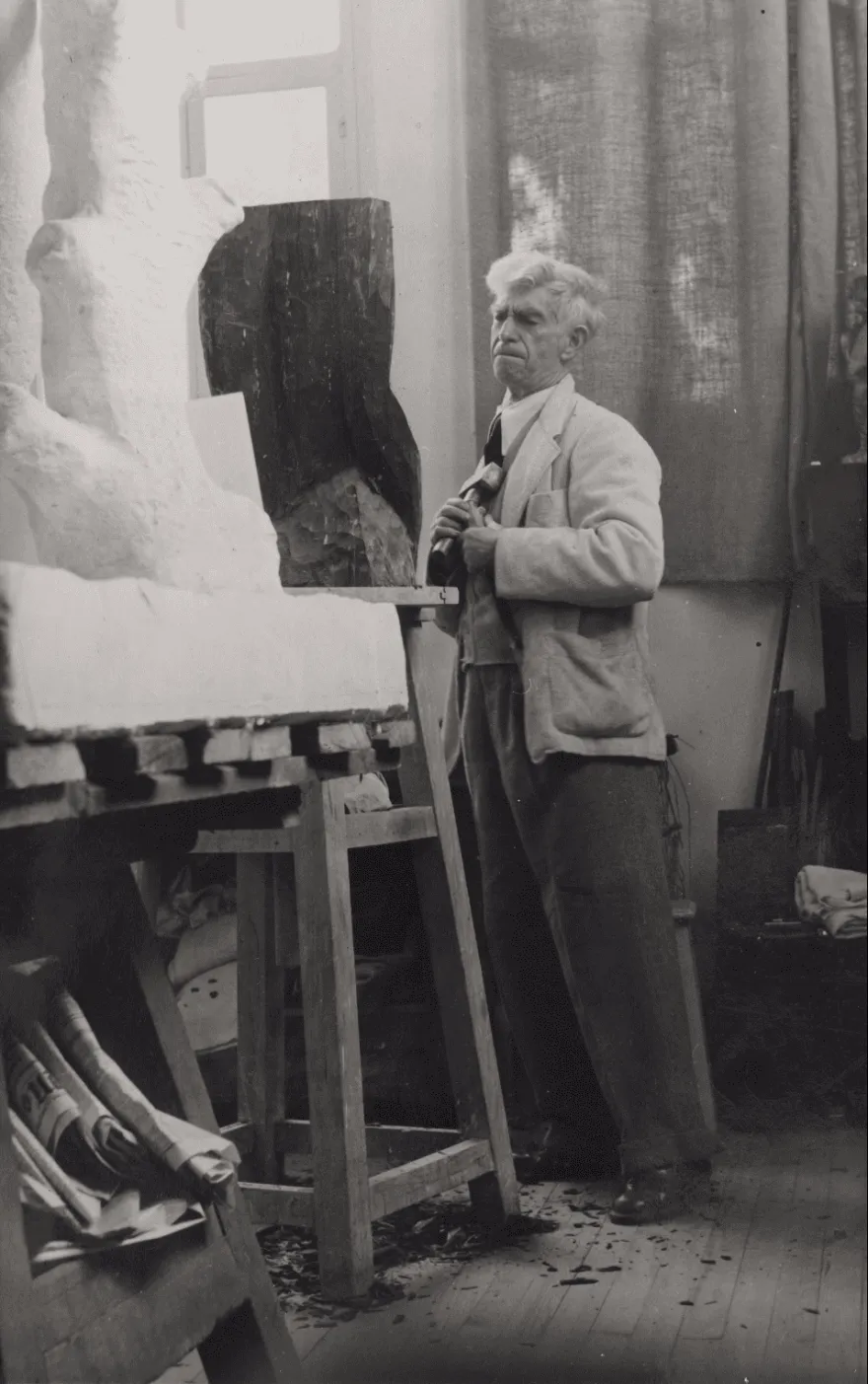

Après un court intermède cubiste de géométrisation des formes (Femme à l’éventail, Accordéoniste), il s’oriente ensuite vers une relecture de l’Antiquité comme en témoigne son intérêt dans les années 30 pour les thèmes mythologiques (Rebecca, Niobé) et les groupes sculptés en bronze (LaNaissance de Vénus). En 1938, il s’engage dans quatre projets de monument à des poètes, Apollinaire, Jarry, Lautréamont, et Rimbaud. Après guerre, le Monument pour la ville détruite, érigé sur le port de Rotterdam en 1953, figure emblématique de la douleur humaine, consacre l’évolution de son oeuvre vers un expressionnisme baroque. « L’émotion ! l’humain ! …L’objet que crée la sculpture doit engendrer l’émotion chez celui qui le regarde ». Zadkine est, à ce titre, considéré comme un précurseur de l'introduction de l'art moderne dans l'espace public.

La fusion de l’humain et du végétal devient un de ses thèmes de prédilection donnant naissance à des œuvres monumentales, Orphée, La forêt humaine. Dès 1955, Zadkine réalise plusieurs études pour la commande d’un Monument à Van Gogh qui sera érigé à Auvers en 1961, d’autres monuments verront le jour, à Wasmes, Zundert et St Rémy de Provence.

Alors que la figure humaine a toujours été au centre de son travail, dans ses dernières sculptures conçues pour l’architecture, Zadkine s’engage à la fin de sa vie dans une nouvelle voie de formes abstraites, de réseaux d’arabesques et d’entrelacs. Le catalogue raisonné de l’œuvre sculpté de Zadkine dénombre 593 sculptures. Elles se répartissent entre bois (131), pierres et marbres (112), terres (132), plâtres et bronzes.

L'oeuvre graphique

L’importance de l’œuvre graphique, 1200 œuvres répertoriées à ce jour, le catalogue raisonné étant en cours, dessins, gouaches et aquarelles, rend compte de l’attachement du sculpteur à ce mode d’expression. « Dessine, confiait-il à son épouse Valentine. Il n’y a que le dessin pour remettre d’aplomb. On ne peut se laisser à l’ennui ou à la tristesse si on dessine. »

Dans ses débuts, Zadkine vit plus facilement de la vente de ses dessins à la mine de plomb, exécutés sur le vif, que de celle de ses sculptures. Engagé pendant la Grande Guerre, affecté dans l’Ambulance russe puis blessé, il réalise un ensemble remarquable d’une quarantaine d’œuvres sur papier, dessins et aquarelles, décrivant casernes, blessés et hôpitaux.

Dans les années 20, il produit un grand nombre de gouaches : à son retour du Quercy, ce sont des scènes champêtres et villageoises, suivent ensuite des figures de nus, des visages, fortement architecturés par la couleur. Vers 1928, l’Antiquité lui inspire des scènes mythologiques également animées par la couleur. Dans les années 50, apparaît une production abondante de dessins à l’encre, de groupes de figures, très proches des sculptures de cette époque. Les années 60 verront la naissance de gouaches abstraites et de dessins où la figure humaine est enserrée dans un réseau de lignes.

L'œuvre illustré

Très lié au milieu littéraire parisien et lui-même poète, Zadkine a consacré près de la moitié de son œuvre gravé à illustrer des livres et des revues de poésie. En 1914, il illustre de six bois gravés les poèmes de Vera Inber, Le vin triste, publiés à Paris, en langue russe. En 1919, deux gravures sur bois sont reproduites dans la revue Les soirées de Paris à laquelle collabore son ami Jean Cassou.

Mais c’est surtout dans les années 60 qu’il développera cette activité. L’édition de l’album LesTravaux d’Hercule réunit 28 de ses lithographies pour illustrer le texte d’Euripide, réalisées d’après les dessins créés lors de son exil à New York en 1943. Un an plus tard, il participe avec six grands artistes contemporains à l’illustration de l’Apocalypse de Saint Jean, en y contribuant avec trois eaux-fortes créées en 1930 pour un projet non abouti. Il s’attache également à illustrer les poèmes de ses amis, Pierre Albert-Birot, Claude Aveline, Robert Ganzo… En 1967, il grave dix eaux-fortes pour 7 Calligrammes d’Apollinaire.